„Wellengeräusch, schöne Frauen, gutes Essen und göttliche Ruhe“ - Wie Düsseldorfs großer Dichter seine Ferien verbrachte

Von Christian Liedtke

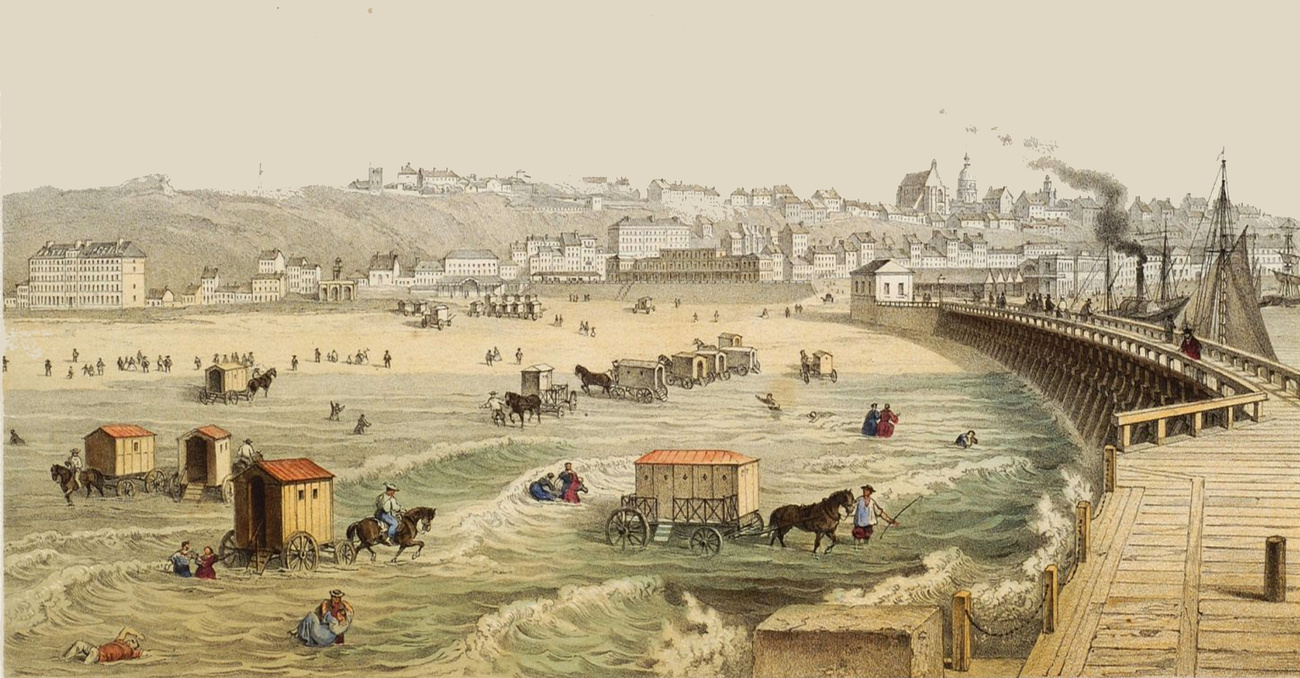

Ans Meer oder in die Berge? Die Grundsatzfrage jeder Urlaubsplanung beantwortete Heine eindeutig: „Ich liebe das Meer wie meine Seele.“ Die meisten seiner Ferienaufenthalte verbrachte er an der Nordsee, als deren „Hofdichter“ er sich gerne bezeichnete. Zum ersten Mal sah er sie im August 1823, als sein Hamburger Onkel Salomon ihm vier Wochen in dem erst wenige Jahre zuvor gegründeten Seebad Cuxhaven spendierte. Erholungsreisen konnte sich damals kaum jemand leisten, und Seebäder kamen in Deutschland nur langsam in Mode. Es gab sittliche Bedenken, auch hielten manche Meerwasser für gesundheitsschädlich. Strandurlaub, wie wir ihn heute genießen, war unbekannt und das Baden im Meer als Ferienvergnügen noch nicht ‚entdeckt‘. Schwimmen lernte Heine erst als 28-Jähriger auf Norderney. In dem damals größten und elegantesten deutschen Seebad genoss er „Wellengeräusch, schöne Frauen, gutes Essen und göttliche Ruhe“, wobei unklar ist, ob die Urlaubsflirts, die er andeutete, Fantasie oder Realität waren – ein Phänomen, das man auch heute kennt.

Ganz nah an der Wirklichkeit ist aber sein Prosastück „Die Nordsee“ (1826), eine faszinierende Schilderung der Kontraste zwischen der armen und ungebildeten, aber in ihren Traditionen ruhenden Inselbevölkerung und den reichen Badegästen mit ihren modernen, im Urlaub zudem gelockerten Sitten. Mit scharfem Blick für die „Signaturen“ seiner Zeit zeigt Heine soziale Verwerfungen, wie sie der globale Tourismus unserer Tage ganz ähnlich hervorbringt.

In den fünfundzwanzig Jahren seines Pariser Exils verließ er die Metropole im Sommer regelmäßig. Manchmal lagen die Urlaubsziele Heines und seiner Frau Mathilde in der Region Île-de-France oder den Pyrenäen, meistens jedoch an seinem geliebten Meer, vorwiegend in der Normandie oder an der Kanalküste. Er hat diese französischen Reisen nicht in literarischen Berichten festgehalten, doch 1833 hat er eindrucksvoll geschildert, wie er bei Le Havre die „Aussicht auf die große Nordsee“ genießen wollte, aber auf einmal einem Wagentreck deutscher Auswanderer begegnete, „jener großen Blutströme, die aus den Wunden des Vaterlands rinnen“ – ein Hereinbrechen politischer Realität in das Ferienidyll, wie man es unter anderen Vorzeichen auch heute an europäischen Stränden erleben kann.

Seine nachhaltigste Urlaubsbekanntschaft machte Heine in Boulogne-sur-mer, wo er drei Sommer verbrachte und sich mit dem örtlichen Postmeister und dessen Ehefrau anfreundete, die noch zwanzig Jahre später dem in seiner „Matratzengruft“ leidenden Dichter einen rührenden Brief mit Urlaubserinnerungen schickte. Doch bekanntlich ist nicht jede Ferienbegegnung angenehm. Als er auf einem Seine-Dampfer den Pianisten Friedrich Kalkbrenner traf, klagte Heine: „Diese Reise dauert gewöhnlich fünf Stunden, wenn man aber mit Kalkbrenner fährt, fährt man von Paris nach Corbeil in zehn Stunden. Gegen diese Windstille des Geistes hilft keine Dampfmaschine.“

Das Problem, dass kulinarische Souvenirs oft nicht mehr so gut schmecken wie am Urlaubsort, hat Heine einmal geschickt umgangen, indem er das Mitbringsel auf der Rückreise verzehrte. Dem Freund, für den es bestimmt war, einem berühmten Homöopathen, schrieb er: „Empfangen Sie hier den millionsten Teil eines Lyoner Salami […]. Er wird bei Ihnen, falls die Homöopathie irgendwie eine Wahrheit ist, die Wirkung tun wie ein ganzer.“

Viele von Heines Urlaubserlebnissen sind nicht allein für seine Zeit typisch. Die in seiner „Harzreise“ unvergesslich geschilderten Semesterferien unterscheiden sich in Teilen kaum vom Partytourismus unserer Tage, und wie eine universelle Ferienbegebenheit mutet es an, wenn er in einem italienischen Gasthaus Mutter und Tochter des Wirts beim Hühnerrupfen beobachtet und anschließend feststellt: „Die Rechnung überzeugte mich, dass auch der Signor Padre sich aufs Rupfen verstand.“