„Monument der deutschen Freiheitsgeschichte“ - Die zwölf Artikel von Memmingen

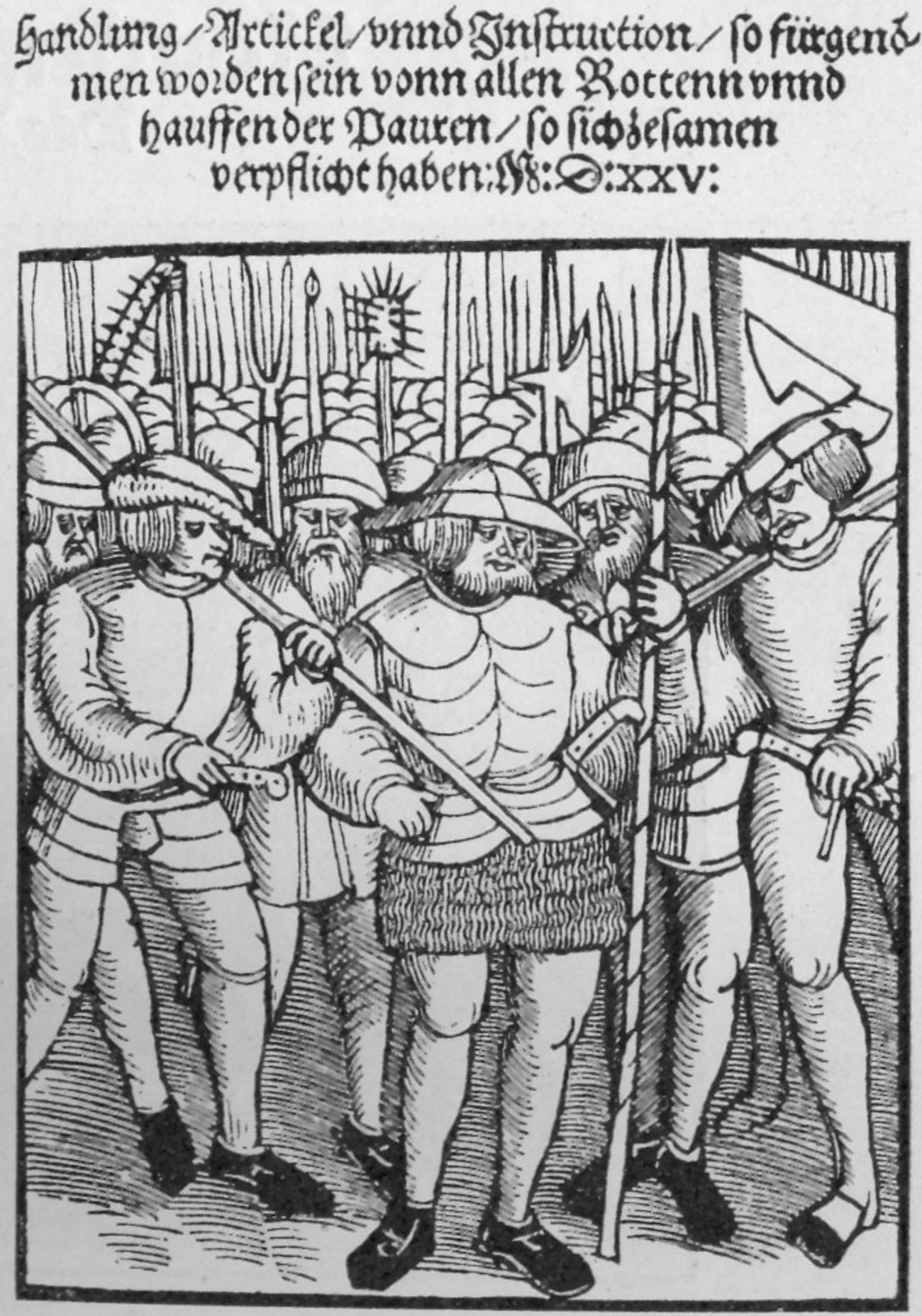

Mit Mistgabeln und Dreschflegeln bewaffnet nahmen 1524 die Bauern in Süddeutschland den Kampf um ihre Freiheit und gegen die hohen Abgaben an Feudalherren und Kirche auf – der Beginn des Deutschen Bauernkrieges. Im März 1525, präsentierten sie ihre Forderungen in den Zwölf Artikeln von Memmingen. Sie gelten als eine der ersten niedergeschriebenen Forderungen nach Menschenrechten in Europa und zählen zu den Pionieren der Menschenrechtsidee.

Martin Luther verfluchte die „mörderischen und räuberischen Rotten der Bauern“ und ihre Aufstände in den zweijährigen Bauernkriegen von 1524 bis 1526. Wie eine Reihe anderer Reformatoren auch hatte jedoch auch er zunächst Verständnis für die Bauern. An die Feudalherren gewandt schrieb er: „Nun ist’s ja auf die Dauer unerträglich, die Leute so zu besteuern und zu schinden.“ Die Bauern sind der Willkür ihrer Grundherren ausgesetzt und werden in jeder Hinsicht ausgebeutet, um die Feudalgesellschaft aufrechtzuerhalten. Die oberen vier Prozent - Fürsten, Adel, Patrizier und Klerus – leben von deren Arbeitskraft. War er Leibeigner, war der Bauer seinem Herrn auf Gnade und Ungnade ausgeliefert. War er Höriger, so waren schon die gesetzlichen, vertragsmäßigen Leistungen, hinreichend, ihn zu erdrücken. Bis zu vier Tage in der Woche mussten sie ihren Grundherren Frondienste leisten. Auf das, was sie sich in den wenigen freien Stunden selbst erarbeiteten, waren ständig steigende jährliche Steuern (Kriegssteuer, Landessteuer, Reichssteuer u. a. m.) sowie Naturalabgaben fällig, wie Getreide, Milchprodukte und Vieh. Je nach Größe des Landes kam noch ein Bodenzins hinzu. Zusätzlich musste an die nächste Kirche oder das nächstgelegene Kloster der zehnte Teil aller Erträge abgeliefert werden, der sog. „Zehnt“. Hinzu kamen besondere Abgaben. Der Bauer durfte nicht heiraten und nicht sterben, ohne dass dem Herrn gezahlt wurde. Er musste eine Abgabe leisten, um eine Heiratserlaubnis zu bekommen. Beim Tod des Bauern, dem „Todfall“ wurde eine Abgabe fällig, nämlich „Besthaupt“ (das beste Stück Vieh) sowie das „Bestgewand“ (das beste Kleidungsstück). Von der Verwaltung ihrer Gemeinde waren sie ausgeschlossen, ebenso von jeglicher politischen Teilhabe.

Diese Belastungen treiben immer mehr bäuerliche Existenzen in den Ruin.

1524 brechen in Süddeutschland die ersten Aufstände aus. Vom Bodensee bis zum Thüringer Wald, vom Oberrhein bis nach Franken, vom Elsass bis Südtirol bewaffnen sich weit über einhunderttausend Bauern, organisieren sich in sog. „Haufen“ und nehmen den Kampf gegen Unterdrückung und Ausbeutung auf. Vor 500 Jahren, im März 1525, trafen sich Vertreter der Bauernhaufen von Oberschwaben in Memmingen, um die Forderungen der Bauern zu artikulieren und ein Reformprogramm für ein neues Miteinander der Bevölkerungsgruppen zu entwerfen. Es entstanden zwölf Artikel, die zum zentralen Manifest des Bauernkrieges wurden. Mit einer für die damalige Zeit ungeheuren Auflage von insgesamt 25.000 Exemplaren gedruckt, verbreiten sie sich in Windeseile im ganzen Land. Sie zählen zu den Meilensteinen der deutschen Geistesgeschichte, werden bis heute jedoch wenig gewürdigt. In heutiges Deutsch übertragen sei im Folgenden an sie erinnert (Quelle wikipedia):

Die Zwölf Artikel von Memmingen

1.: Jede Gemeinde soll das Recht haben, ihren Pfarrer zu wählen und ihn zu abzusetzen, wenn er sich ungebührlich verhält. Der Pfarrer soll das Evangelium lauter und klar ohne allen menschlichen Zusatz predigen, da in der Schrift steht, dass wir allein durch den wahren Glauben zu Gott kommen können.

2.: Von dem großen Zehnten sollen die Pfarrer besoldet werden. Ein etwaiger Überschuss soll für die Dorfarmut und die Entrichtung der Kriegssteuer verwandt werden. Der kleine Zehnt soll abgeschafft werden, da er von Menschen erdacht ist, denn Gott der Herr hat das Vieh dem Menschen frei erschaffen.

3.: Ist der Brauch bisher gewesen, dass man uns für Leibeigene gehalten hat, welches zu erbarmen ist, angesehen, dass uns Christus alle mit seinem kostbarlichen Blut erlöst hat, den Hirten gleich wie den Höchsten, keinen ausgenommen. Darum ergibt sich aus der Schrift, dass wir frei sind und sein wollen.

4,: Ist es unbrüderlich und dem Wort Gottes nicht gemäß, dass der arme Mann nicht Gewalt hat, Wildbret, Geflügel und Fische zu fangen. Denn als Gott der Herr den Menschen erschuf, hat er ihm Gewalt über alle Tiere, den Vogel in der Luft und den Fisch im Wasser gegeben.

5.: Haben sich die Herrschaften die Hölzer Wälder alleine angeeignet. Wenn der arme Mann etwas bedarf, muss er es für das doppelte Geld kaufen. Es sollen daher alle Wälder, die nicht erkauft sind, der Gemeinde wieder zurückgegeben werden, damit jeder seinen Bedarf an Bau- und Brennholz daraus decken kann.

6.: Soll man der Frondienste wegen, welche von Tag zu Tag vermehrt werden und täglich zunehmen, ein Einsehen haben und uns nicht so sehr belasten, so, wie unsere Eltern gedient haben, allein nach dem Worte Gottes.

7.: Soll die Herrschaft den Bauern die Fron nicht über das bei der Verleihung festgesetzte Maß hinaus erhöhen.

8.: Können viele Güter die Pachtabgabe nicht ertragen. Ehrbare Leute sollen diese Güter besichtigen und die Abgabe nach Billigkeit neu festsetzen, damit der Bauer seine Arbeit nicht umsonst tue, denn ein jeglicher Tagwerker ist seines Lohnes würdig.

9.: Werden der Gerichtsbußen wegen stets neue Satzungen gemacht. Man straft nicht nach Gestalt der Sache, sondern nach Belieben. Ist unsere Meinung, uns bei alter geschriebener Strafe zu strafen, wonach die Sache gehandelt ist, und nicht nach Gunst.

10.: Haben etliche sich Wiesen und Äcker, die einer Gemeinde zugehören, angeeignet. Die wollen wir wieder zu unseren gemeinen Händen nehmen.

11.: Soll der „Todfall“ ganz und gar abgeschafft werden, und nimmermehr sollen Witwen und Waisen so schändlich wider Gott und Ehre beraubt werden.

12.: Ist unser Beschluss und endliche Meinung, wenn einer oder mehr der hier gestellten Artikel dem Worte Gottes nicht gemäß wären …, von denen wollen wir abstehen, wenn man es uns auf Grund der Schrift erklärt. Wenn man uns schon etliche Artikel jetzt zuließe und es befände sich hernach, dass sie Unrecht wären, so sollen sie von Stund an tot und ab sein. Desgleichen wollen wir uns aber auch vorbehalten haben, wenn man in der Schrift noch mehr Artikel fände, die wider Gott und eine Beschwernis des Nächsten wären.

Die endgültige Befreiung der Bauern lässt noch mehr als 250 Jahre auf sich warten. Erst 1807 wird die Leibeigenschaft in Preußen abgeschafft und einige der in den Zwölf Artikeln genannten Ziele konnten erst der Revolution von 1848/49 durchgesetzt werden. Der Kampf der Bauern für eine gerechtere Welt endete in einer blutigen Katastrophe. Bewaffnet mit Sensen und Dreschflegeln waren sie gegen die mit Schwertern und Kanonen gerüstete Soldateska des Adels zum Scheitern verurteilt. Man schätzt, dass es im Bauernkrieg ca. 75.000 Tote gab; etwa 99 Prozent von ihnen auf Seiten der Aufständischen.

Die Zwölf Artikel gehören zu den Vorboten künftiger Menschenrechtserklärungen. Ihre Grundgedanken haben überdauert. Ein Vergleich mit der Amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von 1776 liefert einige Entsprechungen in den Motiven und der Umsetzung im Text. Auch in den Ergebnissen der Französischen Revolution ab 1789 lassen sich Parallelen finden. Der frühere Bundespräsident Johannes Rau hat die Zwölf Artikel als „Monument der deutschen Freiheitsgeschichte“ gewürdigt. Neben der Magna Charta von 1215 gelten sie als eine der ersten niedergeschriebenen Forderungen nach Menschenrechten in Europa.